最近在重温人才测评,发现除了我们常说的特质类、类型类,还有别的类型,首先我们来说说什么是特质类和类型类。

什么是特质类?特质类的特点是按照几种关键特质进行评价,譬如我们常说的大五、Facet 5、16PF。在国内,以大五为基础开发人才测评有倍智的Talent 5、希典的WBI,以16PF为基础开发的有善择的15FQ+,北森早些年也有基于16PF开发的测评产品。

来自WBI测评

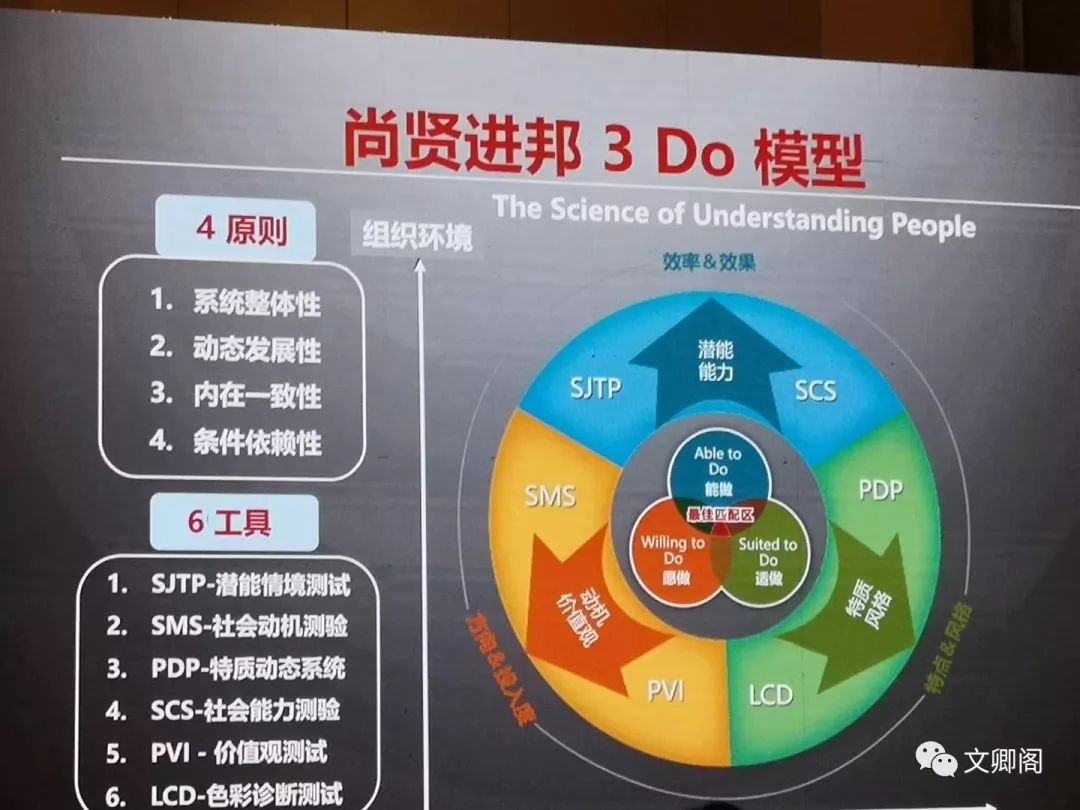

什么是类型类?而类型类则是我们耳熟能详的DISC、MBTI。类型类的特点是非此即彼,譬如不是内向就是外向,不是理智就是情感。以DISC本身为基础开发的就有Thomas、TTI、Everything DISC,进一步开发的则有尚贤进邦的PDP。

来自尚贤进邦 3Do 模型

第三类测评

那么第三类测评是什么,这两个测评有一个特点,就是譬如某个类型的两个相对维度,都会单独拿出来测。它同前两种类型的理论假设区别在于,它认为这两种相对维度不是此消彼长的,而是彼此可以共融共处的。

来自Harrison测评

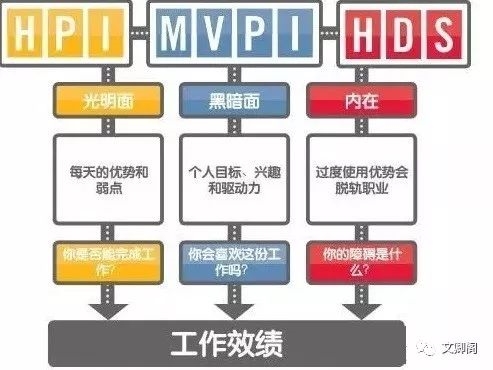

譬如Harrison关于沟通会测两个维度,婉转和直爽,通过这两个维度的水准来衡量你沟通的能力,同样,Hogan测个性,他会从三方面测,积极情感、消极情感、压抑性。积极情感就是阳光、开朗、乐观的情绪状态;消极情感以烦躁不安的情绪状态为特征;而压抑性指谨慎和明显的胆怯。我们重点看积极情感和消极情感。

来自Hogan测评

我们先不去看压抑性,重点看前两者。我们知道Hogan主要针对领导者的测评,如果单单是积极情感高就好,那么为何还要测消极情感?显然,这两者就好像太阳和月亮,光明和黑暗的关系,是相辅相成的。一个领导要成事,光是有正面是不够的,这方面大家可以去参考格林柯尔顾雏军的案例,顾雏军顶不住郎咸平的压力,毫不犹豫地和他对板,结果把自己扯进了监狱。其实郎咸平骂的远远不止是他,还骂过海尔的张瑞敏,TCL的李东生。但是后两者都保持了沉默,唯有他路见不平一声吼。这就是光明极致,阴沉不足的表现,显然是没有经历过宫斗。所以,能够爬上顶峰的人,不止是见过荣耀,也见过人性的龌龊,经历过黑暗的恐惧。

第三类测评的优点

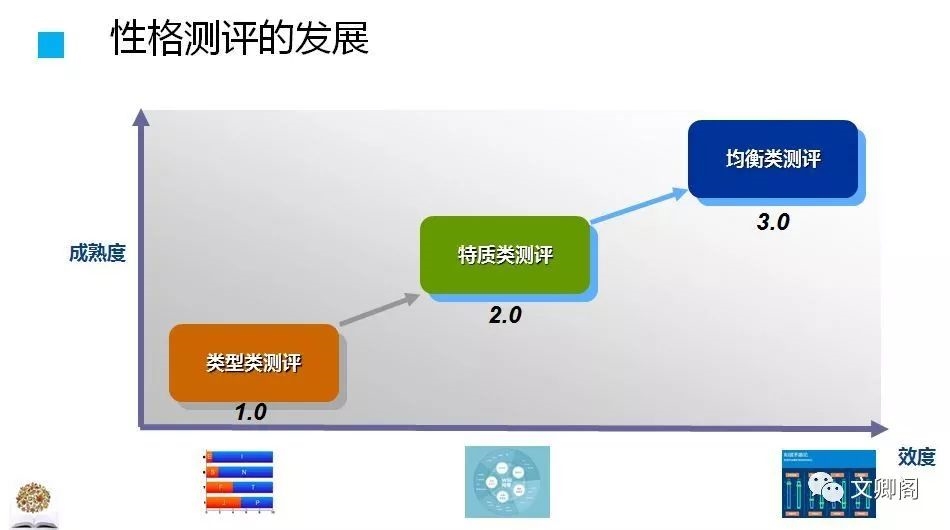

有点扯远了,这也印证了我的一个观点,越是强大的内心,越是要有强大的黑暗面支撑。所以,我们是不是可以定义这一类测评叫“均衡类”。

我们换一个角度去验证这个理论。高手比武,一招一式,比的不是快,是慢。大家都知道,电视上看到高手比武,有的时候,只要架势一摆,就有人认输了,这并不是吹牛。架势一摆,马上高手就会进入计算机的自动计算和推演,然后大脑里结果就出来了,只有不知深浅的人、或是势均力敌的人,才会继续比试下去。武功中,有句话叫“唯快不破”,但是快当中其实是蕴藏着慢的,所以又有句话叫“以慢打快”。我们把“唯快不破”和“以慢打快”放在一起,就是唯物辩证法的体现,没有绝对的不变,量的变化会转变为质的变化。

好了,哲学课上到这里。回到测评本身,有不少同学经常疑惑,为什么我的测评结果,过了半年或者一年就不准了呢?不是说,性格是冰山模型的底层,不会轻易改变吗。是的,性格确实不会轻易改变,之所以会改变,除了社会赞许性、参与度等效度原因外,还有一个原因,就是还没有发展成熟。从发展心理学的角度,一方面个人在不断调整自己适应社会,另一方面个人也在发现个人优缺点的同时有的放矢。所以,这个过程中,人的个性是在浮动的,虽然不会发生根本性的变化,但是一些先天的个性(我们又称为强势个性、显性个性)会变得更加明显,一些后天的个性(我们又称为弱势个性、隐性个性)会有所发展和补完。所以,这个时段的测评,会显示出我们在不同的发展阶段的个性强弱。

而成熟的人,他的性格是通常是内圆外方,固然有一定的定式,但是他也会随着外界调整。在测评中的表现,通常而言,强势个性会比较明显,这个时候的测评结果是可靠的和相对稳定的。那么有人问,什么年龄是成熟阶段呢?这个答案因人而异,有二十多岁早熟的,也有年近四十,仍然内心是个小孩的。

因此,我认为“均衡类”测评,能比较好的对一个人个性有较全面的、数值性的判断。而类型类测评只能测相对强弱,特质类测评则只能测其中一个面,比如只能测开放,不能测保守。由此,我们根据类型类测评(自希波克拉底的体液说最早出现)、特质类测评(源自卡特尔的16PF)和“均衡类测评”出现的时间和理论的成熟度,可以假设出一个性格测评的发展路径,相信均衡类测评以后会进一步发扬光大。