我弟弟今年初一,前几天我给他打了个电话。原本只是想简单了解他以后想做什么工作,没想到这一问让他给我普及了半个小时的热点时事——IG夺冠。

讲真,IG夺冠这事儿我是知道的。但是对于一个对电竞一无所知的局外人来说,和我有关系的只是去参与王思聪在微博组织的一万块抽奖活动罢了。但这件事对他的影响则是由想当公司老板到想当电竞选手的转变。

另一个例子是我同学家的宝宝。

他1岁时候的职业理想是公交车司机,现在他6岁了,目前他想在长大以后当一名赛车手或者宇航员。据我同学讲,宝宝小时候想开公交车是因为觉得公交车很酷,但是在他看过了赛车和航展后,觉得那两个职业可能更酷~

以上是两个非常典型又常见的例子。

每个人在小的时候都会被问过长大以后想做什么。你的答案是科学家吗?还是律师?医生?你现在所期望的,或者你正在从事的,还是你小时候的梦想吗?

……

也许你是坚持梦想,始终如一,循着小时候的梦努力奋斗的人。但我相信对于绝大多数人而言,有所变化才是人生常态。

今天这篇文章主要想讨论的就是面对不可预测又不可规避的变化,教师应该如何对学生进行生涯教育,答案就是:以“万变”应“万变”。

01

选择生涯理论

2014年新高考改革启动,改革的核心是取消文理分科,实行“6选3”模式。这样的大背景正倒逼中学进行生涯教育,越来越多的学校和家长开始重视起来。

但目前国内的中学生涯教育体系基本上是从大学沿袭而来的,主要采纳的是认知信息加工理论(CIP)。该理论强调的重点在于协助当事人在快速变迁的社会中,运用自我知识、职业信息,以解决生涯困境 [1] 。

但是该理论过于重视“规划”,忽略了人和环境可以动态地互相作用的特征,忽略了个体具有的环境应变性和适应性的特征 [2] 。

另外一些更久远的理论,如舒伯的职业生涯发展理论和霍兰德的匹配论也已经不完全符合当前这个发展速度日新月异的社会。

当今时代职业环境变化很大,职业生涯更加具有弹性,流动性更强,持续性更差,这使得可预测的绝对化的人生职业生涯理论都是站不住脚的。因为在中学规划的理想职业可能在这个孩子大学毕业之后已经凋零,或者出现更多新的就业机会。没有人会永远不变,工作也是随着时间而变化的。

所以, 中学生涯教育的任务更多地应该是帮助学生自我认识,指导学生结合未来的专业方向而进行自我建构。 因此,也许兼具上述理念和功能的社会认知职业理论(SCCT)是目前高中生涯教育的最佳选择。

02

SCCT的主要思想

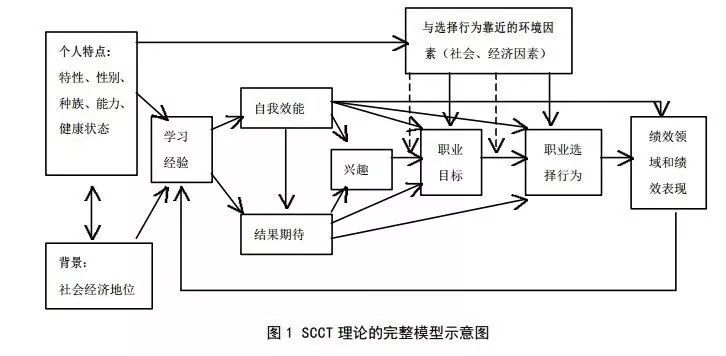

SCCT由Lent, R. W.、Brown, S. D.、Hackett, G.等人于1994年提出创立,其主要理论来源于班杜拉(1986)的社会认知理论(social cognitive theory)。

班杜拉(1925--) ,美国心理学家,社会学习理论的创始人。他认为来源于直接经验的一切学习现象实际上都可以依赖观察学习而发生,其中替代性强化是影响学习的一个重要因素。1974年当选为美国心理学会主席,1980年获美国心理学会颁发的杰出科学贡献奖。

因社会认知理论中蕴含着关于环境、个人变量(信念、偏好、预期、自我知觉和解释)以及个体行为的交互作用的理念 [3] ,故SCCT也特别强调个人与环境的相互作用,注重系统中动力学的、与情境有关的认知特征 [4] 。

SCCT提出了三个核心概念,分别是自我效能,结果期待和个人目标。

自我效能 指的是对自己能否成功完成某项工作或任务的主观的估计与预判,即我能不能做到。它通过亲历的成败经验、替代经验、言语说服、生理和情绪状态四种方式获得并建立。

结果期待 是指随着某个确定的行为就有确定结果的期待(预期),或者是指随着某个确定结果就有确定行为的期待,以及包括关于外在报酬、自我导向的结果(比如成就感、社会认同或认可等方面)的信念,即如果我做了,我能得到什么。

个人目标 是决定做与不做的关键因素,它源于个体的动机,体现在调动内在能量的积极性,即我有多想这么做。

SCCT理论的主要思想体现在以下三个方面:

重视自我效能

如前所述,社会认知职业理论是以社会认知理论为基础的,因此重视自我效能的作用。

自我效能之所以重要是因为它能够直接影响个体的职业兴趣,也可以间接地通过结果预期影响职业兴趣。

进一步讲,自我效能与个体职业选择有直接关系,还可以通过职业兴趣和职业结果预期对职业选择的行为产生间接的影响。个体往往会选择自我效能感高的工作作为职业方向,并投入更多的时间和精力,以期获得结果期待,达到个人目标。

强调环境作用

个人目标作为社会认知职业理论的一个核心概念,其确立受到外界环境的影响。个体在确认个人目标前需要对自己有一个清晰的认识。该理论认为自我认识是在与社会环境互动的过程中产生的,而没有一个先验的自我存在。

过往的学习生活经历帮助我们形成“过去的”自我认识,但当与环境互动,产生新的学习经验时,个体就会打破原有的自我效能信念,产生新的兴趣、结果预期和个人目标,投入新的尝试行动,获得新绩效。

接受目标的动态性

社会认知职业理论的先进之处在于它采用了发展的职业观看待问题,一改以前理论的被动性和固定性。

该理论在兴趣与行动之间增加了一个重要的中介:目标 [2] ,强调目标的调节作用,认为选择是个动态而非静态的行为。换句话说,个体是在行动中寻找目标,而不是订立了一个目标再行动。

个体出于兴趣做出某种行动,在行动过程中,现实的诸多因素会影响目标的设定。比如人们能够从周围环境中得到足够的支持,那么个体将以最大的可能性实现个人目标。相反,如果人们遇到层层阻力,这时目标就会发生改变。

03

SCCT指导下的“以‘万变’应‘万变’”

以“万变”应“万变”有两层含义。

第一层为个人-社会层面,指学生充分发挥其能动性,改变自己,来面对复杂多变的社会环境;

第二层为个人-个人层面,指学生调整自己个人目标,来适应个人不断变化的兴趣、能力、价值观等。

不管是哪个层面的“万变”,都把中学生涯教育的核心指向于先让学生认识自己、了解自己的能力和潜力(改变的方向和可能性),然后通过搜集信息筛选自己可以有哪些选择,最后教育者为受教育者可能的选择提供支持条件,并给予学生勇敢做出改变的鼓励和肯定。

为了达到这样的教育目的,或者说是教育理想,教师对学生进行生涯教育时需要理解SCCT的主要思想,并将其付诸实践。

具体体现在:

第一,重在探索

首先必须明确的是生涯探索应该成为生涯教育的主角,而不是脱离了环境的自我反思。

生涯探索是指个体为了实现某种目标而采取的一些活动,它是一个复杂多维的心理过程,既包括信息的寻求,又包括对自我和环境的认识、评价和验证。“探索”一词本身就具有动态的意味,学生探索的过程实则是在和环境发生作用的过程。

生涯探索活动多种多样,结合中学生的身心发展特点,教师可以组织学生进行生涯人物访谈、实习和参观等一系列真实有趣的体验课程。

通过生涯探索,学生可以更加清晰地认识自己,并在活动中获得更高的自我效能感,或者改变既定目标,向更适合自己的方向发展。这些都是生涯探索能为生涯教育带来的积极影响。

第二,“不”确立目标

这里所谈的“不”确立目标,实际上是指不确立固定的目标。

第一条强调的“重在探索”就是在强调生涯教育的主要任务是给中学生提供丰富、多元、优质的生涯体验,让其有机会在不同领域、不同方向的尝试中逐渐形成自我认同,而不仅仅是根据过往经验确立一个目标。

经验在变,目标就要变。因此,中学生涯教育不是让教师帮助每一个学生确定自己的未来职业,而是教会他们在探索中反思,在反思中学会如何根据个人背景和个人特点,根据社会文化环境,时时修订适合自己的目标。

第三,建立自我效能感

前文已经解释过自我效能感是指对自己能不能做到某件事的评估。对于中学生来说,其作用在于不管个人目标变成什么,学生都有信心达成目标的这样一种信念。

越来越多的研究结果表明,自我效能感越高的人,其生涯成熟度越高,适应性越强。

在生涯教育中,教师可以从自我效能感的四种获得途径切入:

(1)成功经验。组织学生参加各种生涯体验活动,通过自我成功经验直接提高自我效能感;

(2)替代经验。邀请学生易模仿的成功人士进行生涯讲座,他人替代性成功经验也可以对学生产生积极影响;

(3)情绪唤醒。借鉴积极心理学的相关研究,教会学生情绪管理,降低其焦虑和紧张感,唤醒积极情绪;

(4)言语劝说。广泛使用言语鼓励,做到正确评价,适时激励,鼓励学生不断尝试。

(这里只是简单介绍了下概念,欢迎大家在留言处添加具体实践的素材)

总之,教师应想方设法培养学生自信心,加强学生“我能行”的信念。不管外界环境和学生内心世界如何变化,学生都能游刃有余。

新高考改革刚刚开始,中学生涯教育还处于摸索中,但SCCT给广大一线教师提供了理论支持和突破口。

[1]金树人著.生涯咨询与辅导[M].北京:高等教育出版社.2007.

[2]刘艳杰,姚莹颖.社会认知职业理论对职业发展课程的启示[J].高教发展与评估,2015,31(01):91-97+102.

[3](美)GeraldCorey著.心理咨询与治疗的理论及实践 第8版[M].北京:中国轻工业出版社.2010.

[4] 龙立荣,方俐洛,李晔.社会认知职业理论与传统职业理论比较研究[J].心理科学进展,2002(02):225-232.