前面几篇都在说,职业测验不准的问题。然后昨天开始就被网易音乐的荣格心理测试刷屏了。好吧,我来蹭个热度继续说说测验的一些知识吧。

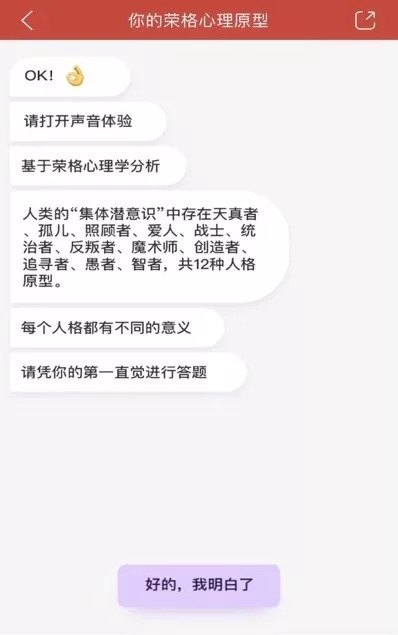

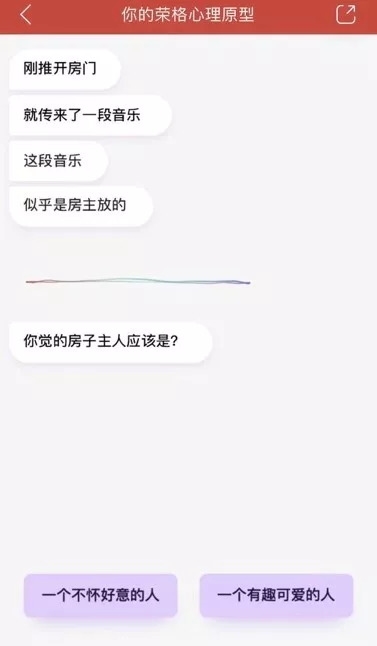

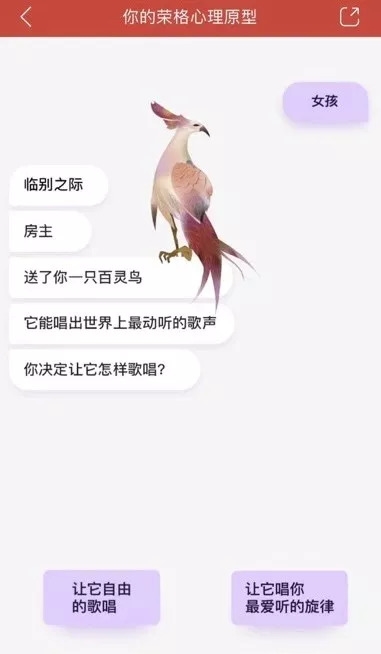

这个测验大概是这样的。你需要在以下的题目中作出你的选择。

(请向右滑动查看图片)

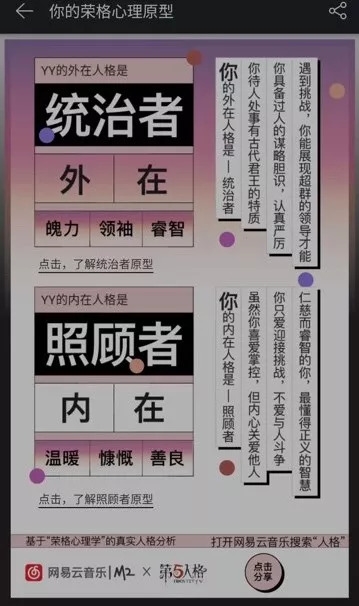

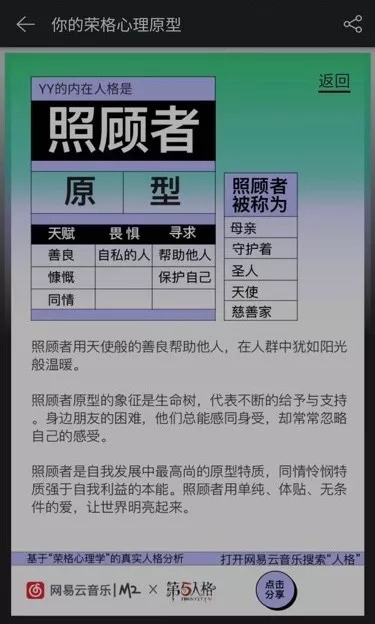

然后你就可以得到这样的一个结果:

还挺炫酷的吧?很多人感觉很准,纷纷在朋友圈秀一下自己。

且不论原型和人格是不是一个概念(其实我也没有搞懂,但是我唯一看懂的是,这些结果描述里面说的大多都是好话。)

我们来说说为什么这个测验一定是个娱乐版,大家不要当真。

01

题目太少,只有7道题目

这个测验只有7道题目,来划分12*12种人格组合。也就是题目数量少到还不如维度的数量多。

大家如果做过大五人格测验,霍兰德性格测试,MBTI的测试,大致就清楚,量表的题目数量大致是维度数量的某个倍数,而这个数值一般会超过5,最最简单也要超过3。

比如大五人格测验,5个维度,极简版本也要15道题目。霍兰德是六个维度,极简版本也要18道题目。为什么要这么样?为了保证测验的准确性啊,不断问你问题,跟你确认啊。这个其实就是测验信度的概念。在每个维度跟你不断确认,看看你的回答是否是一致的。如果你外向表现上回答了2次,内向表现上回答了3次,暂且可以判断你总体上是偏内向的。但是如果再增加一题,说不定两边就平了是吧?

所以题目多,就可以保证判别结果的稳定性。这题目数量少于维度数的测验,还搞出这么多组合来,你就知道在某些维度上连一道题目都没有摊上。应该是随机给你分的类型。

02

题目跟人格之间的关联实在是牵强

一会儿音乐,一会儿图片的。从音乐、图片到人格的推理,中间的逻辑是什么呢?这就好像说,你一会儿拿了一把尺子来测量人的体重,一会儿又拿了一个血压计来测量人的体重,这能够测到体重吗?

当然,我们喜欢什么音乐,喜欢什么图片可能真的跟人格有关系,但是这之间的关系肯定是非常复杂的,不太能够通过简单的分类,简单的几道题就体现出来。

那为什么人们还是感觉很准,纷纷刷屏呢?

这里面至少有两个心理效应在起作用。

巴纳姆效应

巴纳姆效应又称福勒效应,星相效应,是1948年由心理学家伯特伦·福勒通过试验证明的一种心理学现象。

人们常常认为一种笼统的、一般性的人格描述十分准确地揭示了自己的特点,当人们用一些普通、含糊不清、广泛的形容词来描述一个人的时候,人们往往很容易就接受这些描述,却认为描述中所说的就是自己。 正如一位名叫肖曼·巴纳姆的著名杂技师在评价自己的表演时说,他之所以很受欢迎是因为节目中包含了每个人都喜欢的成分,所以他使得“每一分钟都有人上当受骗”。

我在课上也做过这个实验。十二个星座的描述中每个里面抽了一句话。让大家来猜猜这是什么星座。如果你对星座不熟悉,至少知道自己的星座吧,那就判断这段描述多大程度上描述了你自己,用百分数表示。例如以下这段话:

你需要别人喜欢你和欣赏你,但你通常对自己要求很苛刻。虽然你在个性上的确有一些弱点,但是你通常能够设法加以弥补。你在某些方面的能力并没有得到充分的发挥,所以还未能变成你的优势。从外表来看,你是一个讲求自律和自制的人,但内心却常常焦虑不安。有时候,你会强烈怀疑自己是不是做出了正确的决定或正确的事情。

我请占比在70%以上的同学说说自己的星座 ,大家的结果基本上涵盖了12个星座。那你就基本上可以下结论,这个星座的描述可以涵盖全部的人。我们就是把这些模棱两可的话套在自己身上而已。何况这些话,基本上是好话,不是吗?

还记得前阵子刷屏的左右脑测验吗?就是巴纳姆效应的完美体现。据说有人机灵,写了同样的答案,但是测试出来的结果是完全不同的。应该是随机生成的结果。

证实性偏见

人类在主观上支持某种观点的时候,往往会倾向于寻找那些能够支持原来观点的信息,而对于那些可能推翻原来观点的信息往往会忽视掉。简单说就是只看到自己愿意看到的。

我来举个例子啊。你要去相亲,对方闺蜜跟你说:“是个天蝎座啊?这个星座不适合你!”接下来的情况有两种,一种是你根本没有去见。刚好验证了不合适,是吧?还有一种情况,你去见了,甚至是还谈上了恋爱。两个人相处总是有各种磕磕碰碰的,这个时候你可能就想起来闺蜜跟你说“这个星座不适合你”这个提醒了。哈哈,合适的时候你根本都没有想起来这个结论啊。

我记得原来看过一个漫画,说一个人相信自己这个天蝎座今天会走好运。结果实际上他掉进了坑里。但是他还是认为走了好运,为什么?因为这么丢脸的事情只是默默发生,并没有被人看到,还不够好运吗?

“你一直都在努力看向世界真善美的一面,不论现状有多么糟糕,你总能找到乌云背后镶着的那条金边”是不是每个人都能够从自己的生命中找到一些时刻来佐证这样的特点啊?尤其是当你相信这是你的类型的时候。

好了,你认为目前这个人格测验很准的原因基本上说完了。既然都说到这里了,那就继续再说一个 我们之所以认为星座啊之类的东西很准的原因,那就是期望效应 。

期望效应

期望效应又叫“皮格马利翁效应”也叫“罗森塔尔效应”。这个效应源于古希腊一个美丽的传说。相传古希腊雕刻家皮格马利翁深深地爱上了自己用象牙雕刻的美丽少女,并希望少女能够变成活生生的真人。他的真挚的爱感动了爱神阿劳芙罗狄特,爱神赋予了少女雕像以生命,最终皮格马利翁与自己钟爱的少女结为伉俪。

罗森塔尔及其同事做过一系列的实验,验证了这种现象。他们在一个学生班里把孩子随机分组,但是告诉老师,A组的学生是智力测验里面的天才儿童, B组的学生是一般智力。之后罗森塔尔就再也没有和这些学生接触过。 但是一年之后,再来做智力测试,之前被随机分到天才组的孩子智力测验确实比之前提高了。为什么会这样?老师相信这些孩子是天才小孩,如果小孩做对了题目,那是自然。如果做错了,那是马失前蹄。所以都是鼓励和赞赏啊。以致使他们的成绩得以改善。

这个效应是如何在星座这件事情上体现的呢?有本书叫做《怪诞心理学》里面就介绍了心理学大师艾森克和星座大师梅奥的PK。艾森克让人们做心理测验,然后对比他们的星座表现。结果发现越是了解星座的人,他们的心理问卷结果和星座的解释就越一致。说明什么?人们相信星座的结论,慢慢活成了星座预测的样子。

所以,娱乐归娱乐,别当真哈!

所以,测验的真正价值在于提供给你认识自己的线索,而不是绳索!