前两篇关于测验的文章,很受欢迎呢!为什么要写这个,还说测验用不好危害不亚于疫苗?因为测验确实是一个静态的工具,只能在某些场景下使用,当作参考。如果拿着测验分数当标准,很可能限制了某个人。为什么?因为测验是死的,人是活的啊。人是会变的。

今天就来说说职业测验中最常测到的兴趣这个指标。兴趣会改变吗?兴趣是怎么发生改变的?(什么是真正的兴趣?兴趣是培养的还是发现的?兴趣不能当饭吃怎么办?欢迎阅读公众号前面的文章哈。)

兴趣当然是会改变的,我就不多说了。是怎么发生改变的呢?我先来说说我自己身上发生的事情,做个引子吧。

我大概在2018年之前还不怎么喝咖啡,偶尔喝一点也是应景。尤其是喝了咖啡之后我还有点心慌,所以我对咖啡没啥好印象。但是几个月之后的今天,我已经迷上了咖啡,每天至少要喝两杯,并且是自己手磨,不加糖和奶。心慌这个事情也莫名消失了。甚至晚上喝一杯再去美美睡觉完全没问题。改变是怎么发生的呢?

我有个同事叫米粒,喜欢喝咖啡,她跟我说:“你不喜欢喝咖啡,是因为没有喝到好喝的咖啡。”于是她非常热心地给我了几包她常喝的挂耳。这回,我真的品尝到了咖啡的醇香,再也不喝速溶了。

再到后来我在课堂上讲兴趣转变的时候,讲到自己的这个例子作为引子。结果有个学生课下找到我说:“老师你喜欢喝咖啡啊?以后我给你推荐咖啡吧,珠三角有名的咖啡馆我都考察过了。”原来她是个咖啡爱好者,不光自己爱喝,还喜欢研究,未来也想在这个领域从业。对于我的水平而言,她就是个大专家了。重要的是她还很热心,问了我一些问题之后,给我推荐了她认为最适合我的咖啡。我也从此知道了咖啡还有迷人的花香味。

之后,这个学生送了我一个小小的手动磨豆机,说是被她淘汰的,但是还挺好用的。当我开始自己磨豆子的时候,又体会到咖啡的新鲜程度真的非常重要,刚磨出来的粉冲出来的咖啡味道更好,还有传说中的“好的咖啡是不苦的”等等。现在我连出差都要自己带着这个小小的磨豆机,现磨一杯,成为一个重要的乐趣。

看到了吗?老大一把年纪,应该是不太容易改变的,但是我还是在几个月的时间从抵触咖啡到了热爱咖啡的程度。其实这种情况还可以在很多领域发生。

比如你不喜欢数学,是因为你没有遇到好的数学老师!(当我在研究生课上说到这个观点的时候,赢得了无数人点头,应该是解了很多人的心头之恨啊!)

比如你觉得自己数学差,是因为你还没有找到适合你的学习方法。

比如你不喜欢游泳,是因为没有遇到好的游泳老师或者游泳池。我学了好多年游泳,最终还是在我们学校的游泳池学会的,因为浅水区面积好大好大啊,且是露天山谷泳池、夕阳无限美、且免费!要是这样的地方还不喜欢游泳,太浪费!(此处不是软广告,是炫耀!)

再来第二个引子,也是真实的故事。前阵子我常看的一个生涯规划微信公众号上推出了一篇文章。故事的主人公就讲了自己兴趣的改变过程。

第一次改变是这样的:

由于和自己最理想的两个专业擦肩而过,大一我一直在思考要不要转到电子或者计算机学院去。但首先,我得先了解自己的专业。我认为对我帮助最大的是学院组织的实验室参观活动。

在参观遥感实验室的时候,我看到了一些非常有趣的东西:几道带着条纹的蓝光咔咔一闪,直接就算出了整个物体的三维点云;把植物叶片放到一个仪器里,屏幕上就画了根曲线,植物是不是缺氮磷钾直接就能分析出来……

我之前从未见过这样神奇的仪器,听老师讲才知道:第一种技术叫结构光三维测量,第二种技术叫高光谱分析,都是遥感探测技术。当时就觉得遥感这门学科还是有点意思的,挺想再深入学学。如果有朝一日自己也能做出这样的仪器,那就太帅了!

这次参观让我发现自己并不讨厌这个专业,甚至还有点好奇和喜欢了。

第二次改变是这样的:

我从小学到大学一直是学生干部,一直干的很开心,辅导员这么好的机会怎么能错过呢?……不过后来的事实证明,学生干部也不一定适合做辅导员啊。

辅导员助理的工作,就是给辅导员们帮帮忙,也经常会与他们聊聊天,了解一下他们的生活状态。我发现想要当好辅导员的难度超越了我的想象,不是只管管学生,而是要搭建学校和学生之间的一座桥梁。不仅要关心同学的成长,还要执行学校的各项安排,经常会有大量的事务等待着你去做,真的很不容易。

除了工作的难度之外,我还发现,自己对这份工作越来越没动力了,因为在工作中得不到我所期望的成就感。我喜欢工程项目之类的工作,一段时间的努力换来一个较大的成果,就像足球一样。 而辅导员的工作更像是打篮球,事情都不难,进球更容易,有许多小的成就感累积,但这并不是我所期望的。只是觉得工作非常繁琐,动力也越来越不足。 最终,我艰难而不舍地选择了退出。

他还有一段非常精彩的反思:

为什么我从小都喜欢做学生工作,但是到了真正要去做辅导员的时候,却打了退堂鼓呢?我认为是大学的经历,“改变”了我们的兴趣所在。

在刚上大学的时候我做过一次霍兰德职业兴趣测试,测出的结果是企业型+社会型,与社会型相反的现实型的得分并不高。而我现在的测试结果,是企业型+现实型。

从结果上看,貌似是大学的经历改变了我的兴趣,但 我觉得更好的解释是我并没有改变太多,而是大学的经历,让我不断地刷新对自己的认识。让我知道自己的手脚没有想象中那么笨,我对于行政工作也没有想象中那么感兴趣。 大学一个很重要的意义,不就在于更接近真实的自己吗?

从以上两个案例,都可以看到我们是否对一个事情感兴趣,是否兴趣发生改变,跟环境有非常大的关系。

你可能因为环境发现了新的兴趣,也可能因为环境对某些东西不感兴趣了,或者是跟环境互动的过程中,你对世界,对自己有了新的认识。这就是自我的建构。

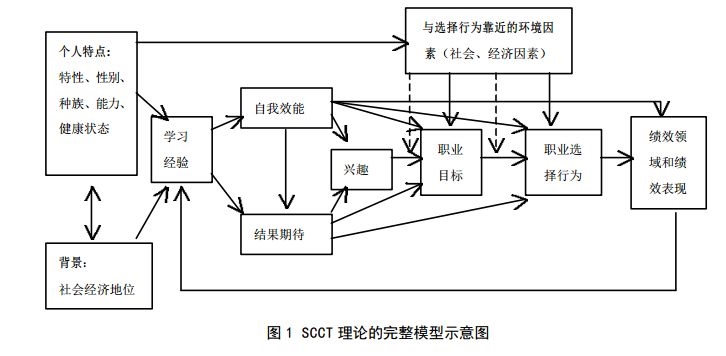

关于这个兴趣发生改变的过程,诠释得最好的一个生涯理论就是SCCT理论了。对兴趣进行分类最牛的当然是霍兰德,但是这个理论跟其他所有匹配论一样,都有一个重要缺陷,就是相对静态。并没有太多探讨兴趣的变化是如何发生的。好吧,我们来看看SCCT的重要图示。

看看兴趣形成的影响因子,距离最近的前因变量就是 自我效能感 和 结果期待 。

所谓 自我效能感 ,就是对自我能力的评估,自己是否能够做成某个事情的预期。前面这个故事的主人公大学的经历让他 “知道自己的手脚没有想象中那么笨”,所以他的现实型分数提高。

结果预期 ,就是预计自己做完这个事情是否能够取得想要的成果。他做了一段时间辅导员助理之后,对于辅导员工作的结果预期就不太好,所以没动力做下去。两方面共同作用,他的兴趣代码从企业型+社会型变成了企业型+现实型。

而自我效能感和结果预期的前因变量是 学习经验 。这个变化的路径来自于班杜拉,观察学习的主要研究者,也是自我效能感这个概念的提出者(1925年出生,当今最伟大的心理学家)。说起来很玄,其实就是你看别人做过什么,你很容易效仿,尤其是对于孩子而言。子承父业就是这么发生的。

案例中的同学他能够留在现在的学院而没有转去计算机,是因为学院组织的实验参观活动,让他有了新的学习经验,知道目前这个专业的技术其实也可以很帅!你自己做成功的事情,或者看别人做成功的事情就更容易形成自我效能感, 影响自我效能感的还有一个重要的原因就是别人的鼓励 。所以才会有我们刚才讲过的“你不喜欢数学,是因为你没有遇到一个好的数学老师”。反正我是从小就害怕数学老师的。

学习经验从哪里来?受到个人特点的影响,因为你会因为个人特点而选择自己想要的环境。学习经验也还受到社会经济地位的影响。大家都知道比尔盖茨为什么在计算机领域发家,跟他母亲的职业有重要的关系。 在此隆重推荐一个英国的纪录片《56UP》 ,记录了一群孩子从7岁到56岁的成长经历。你肯定会理解阶层固化是怎么回事了。

总之,从这个模型你就可以理解,测验的分数不完全可靠。我们的自我概念就是在经历中建构起来的,也会随着环境的改变而改变。 也就是说,“真我”并不先于经历存在,也不是等待被发现的某个实体,生涯测评和基于头脑反省所得到的不过是“根植于过去的我”,固着于探寻过去的真我,既难以应对高速变迁的社会环境,也会让自我的发展陷入停滞。

从这个意义上而言,我特别反对在没有详尽解释的情况下扔给孩子一个冷冰冰的分数,框架了他的未来。所以前阵子我还专门针对高中生涯教育写了篇文章《从匹配到建构:新高考背景下的高中生涯教育》,尤其谈了谈测验在高中生涯教育中应该怎么用。然后,就没有然后了。那我就在这里发表下主要观点吧(自媒体真是个好东西):

壹

高中生涯教育的重点应该是增加与环境的互动。即使不能通过实习、实地的参观模拟等方式,也可以通过生涯卡牌等教学工具,为高中生呈现更加全面和丰富的职业世界(其实高中老师们了解的大学专业也不够)。环境就像是一面镜子,环境越丰富,个体对自我的样貌认识更加清晰。

贰

保护孩子的自我效能感和结果预期。如果他们在成长的路上获得很多鼓励(盼望数学老师们都多多温柔点),他们会建立起信心,愿意探索世界,愿意尝试。也会获得更多世界给予的积极反馈,他们也会对结果的预期更乐观。兴趣就是这么建立起来的,确立专业和职业目标会更加从容坚定。成功才是成功之母。

叁

在生涯建构理论的视角下,生涯测评不是追求给来访者贴上一个“准确”的标签。测评结果应该是一个生涯咨询中的工具,与这个工具相关的很多话题是引发生涯思考的问题,咨询师需要与来访者不断确认、澄清,在这个过程中促进个体对于自我的认识。从这个意义出发,测评工具的使用和叙事咨询当中的 “榜样人物”、“座右铭”等话题的功能是相同的。

总之, 我们的兴趣会因为环境的改变而改变,我们有责任帮助孩子建立一个更加丰富的,开发潜能的环境,而不是限制他们的可能性的环境。

对于孩子来说,积极探索世界,本身就是在建构更清晰的自我。

最后来句鸡汤: 为什么读万卷书,行万里路?为了遇见一个更好的自己。