很多人的梦想就是把兴趣转换成自己的职业,每天做自己感兴趣的事情,那岂不是每天都是被梦想叫醒的日子?

本着辩证唯物主义的想法,我们一定知道事情不是那么简单的。所以,我去采访了一下我的学生们。

采访题目是“ 你认为把兴趣转化成饭碗有什么坏处 ?”果然依靠群众是条有效的道路。

来看看大家的意见:

小A

写网络小说的从爱好变成工作就很要命了,本来随缘更新的,现在卡文也不得不硬着头皮写下去,保持日更三千字,就真的很痛苦!还要照顾读者的想法,要给某些人气角色高戏份不能任意妄为想写死谁就写死谁……就很痛苦。

小B

我认为不要盲目地把生活兴趣发展成工作,否则,兴趣当做工作天天做,热情没有了,工作也痛苦,这碗饭吃得难受。比如热爱旅游,但不一定能当导游,导游周而复始地在限定的的几个地方带团,她可能也会觉得“这不是我想要的旅游”。可能以后“旅游”二字都给她一种磨人性子,工作很累的印象。毕竟生活兴趣不一定能上升到职业层次。

小C

我父亲是一个画家,以前是做美术老师教人画画,就是把兴趣作为了职业,但有段时间我发现其实他并不喜欢当老师,觉得在教人的同时并不能把自己喜欢画画的感觉找出来,而是只是一味的指导怎么画,很枯燥没意思。之后他转行了,但他很开心,因为悠闲地时候他会在花园画画,画风景,画家里的猫,喝了酒回到家突然有灵感就会拿起笔头去作画,他觉得特别舒服。因为是身边人的故事,所以我感受也很深。

其实以上的几个例子很类似。如果真的有人这么做了,造成自己的职业生活很不开心。那么其中的一个重要原因是因为 没有正确理解兴趣的概念。

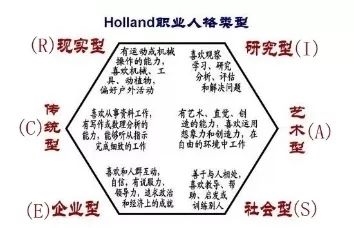

关于兴趣的解读,目前做得最到位也最广泛被接受的理论就是 霍兰德理论 了。虽然很流行,看来大家还是对它理解不够透彻啊。来科普一下吧。

霍兰德认为世界上的活动大概可以分为六类。而人的性格也可以分为六类。

如果人和环境能够匹配起来就能够获得比较高的工作满意感。

这六类人分别是:

S型

Social type——

喜欢与人交往、不断结交新的朋友、善言谈、愿意教导别人。关心社会问题、渴望发挥自己的社会作用。寻求广泛的人际关系,比较看重社会义务和社会道德。

A型

Artistic type——

就是艺术类的活动,虽然各种艺术类的活动,比如画画啊,雕塑啊,音乐啊具体形式上有很大的不同,但是从事艺术活动的人都在追求创造性和灵活性。

C型

Conventional type——

尊重权威和规章制度,喜欢按计划办事,细心、有条理,习惯接受他人的指挥和领导,自己不谋求领导职务。喜欢关注实际和细节情况,通常较为谨慎和保守,缺乏创造性,不喜欢冒险和竞争,富有自我牺牲精神。

R型

Realistic type——

愿意使用工具从事操作性工作,动手能力强,做事手脚灵活,动作协调。偏好于具体任务,不善言辞,做事保守,较为谦虚。缺乏社交能力,通常喜欢独立做事。

E型

Enterprise type——

追求权力、权威和物质财富,具有领导才能。喜欢竞争、敢冒风险、有野心、抱负。为人务实,习惯以利益得失,权利、地位、金钱等来衡量做事的价值,做事有较强的目的性。

I型

Investigation type——

思想家而非实干家,抽象思维能力强,求知欲强,肯动脑,善思考,不愿动手。喜欢独立的和富有创造性的工作。知识渊博,有学识才能,不善于领导他人。考虑问题理性,做事喜欢精确,喜欢逻辑分析和推理,不断探讨未知的领域。

并且这六类的活动分别分布在一个六边形上面。如图所示。

我们来看看上面同学们举的例子当中,人们是怎样误会了自己的兴趣的吧?

第一个,从写小说到职业写手

单纯只是写小说,是非常典型的A类活动。但是如果是一个职业写手,还要考虑读者的感受,如何把自己的作品卖出去,就掺杂了E类的活动,考虑了利益进去。

第二个,从爱好旅游到导游

单纯旅游其实也是A类D的活动,追求的也是新鲜、创造性、美感等。但是如果变成了导游职业,主要的活动就是S(服务他人,教育他人)和C(总是去同一个地方,按照重复的规程操作)了。尤其是C类的活动往往是需要循规蹈矩,重复性很大的,跟A类活动的精髓—求新求变,刚好是对立的。所以从旅行爱好者变成导游当然会觉得不舒服。

第三个,爱画画与教画画

喜欢画画的父亲,但是不喜欢教别人画画。同样的,虽然都是画画,单纯的画画是A类活动,而教别人画画是S类活动。

所以, 兴趣转换成职业最忌讳的事情就是你根本没有理解你真正喜欢的部分是什么 。

以为喜欢一个东西,就可以用这个东西来教别人,用这个东西来卖钱。不知不觉中把那些自己并不喜欢的活动加进来。当然这个职业生活是痛苦的。

我常跟学生说的一个例子就是开咖啡馆的事情。周围很多小女生的理想就是开个咖啡馆,因为自己去过的咖啡馆很有调调,觉得呆在里面很开心,很放松,梦想着要是自己也开一间这样的咖啡馆就好了,就可以天天呆在这样美好的地方了。

岂不知,品咖啡是一回事情,而开个咖啡馆每天要考虑的是工商税务,进货成本,每日营收,员工的招聘离职这些问题。虽然都跟咖啡有关系,但是从事的活动跟喝咖啡完全是两回事。想清楚了吗?你想做个生意人吗?嗯,那还是偶尔去喝个咖啡比较适合你吧?

最后,附上一封学生写给我的信。她的思考很典型,也很让我触动。

其实我们很多人没有真正搞清楚自己喜欢的是什么。而她在慢慢探索中,终于想清楚了自己要的是什么。

所以她知道了,喜欢看侦探小说不一定要去当警察,也不一定要去做犯罪心理学,心理咨询师就能够让她有云开见月的感觉,她要的就是这种感觉。

大家也可以考虑下,这种活动属于霍兰德代码里面的哪一类呢?

高高老师:

其实我大一的时候给你写过邮件,那个时候您帮助我思考了很多,大二我用了一年的时间去探索自己的生涯发展,我记得大一的时候我说过我喜欢演讲、做讲师,那是因为我大学的第一次演讲没有怯场,并且得到了老师的赞许,便觉得自己擅长的应该就是喜欢的。那个时候还没有分方向,当时觉得讲师嘛,人资最适合我了,就想选人资方向,后来看了咨询方向的课,我做了一下对比,相比之下我更喜欢咨询的课,当时不知怎么的还是选择了咨询,那个时候很悬的,怕后悔,谁知这一学就到大三了,我从没后悔过。

我一直以来都在探索如何把自己擅长的和感兴趣的东西结合在一起,比如我擅长聊天、讲话、演讲,但我感兴趣的却是刑侦破案,这两个东西好像很难结合,我和许多同学交流过,我说我想当警探,但是没有那个资格。

也有人问过我,你喜欢和那些负面的东西打交道吗?如果让你在监狱工作、或者让你去出外勤,每天和罪犯打交道,这样的工作是你想要的吗?还是你只是喜欢看推理小说和电视剧而已,我说是的,我只是喜欢看小说电视剧里别人破案的过程,但我其实受不了那些每天和罪犯打交道的日子。

然后我就懵了,看来这个我从小到大都有的兴趣并不是我真正喜欢的东西吧?

后来我觉得不对,犯罪题材的作品依旧很吸引我,我就慢慢发现其实我喜欢的东西是从一个模糊不清的事件开始,我通过收集信息和线索,最终让事件明晰的过程,

有朋友说那你就去搞研究,好像很有道理,但我不喜欢和数据打交道,因为那总给我带来无助感,后来有一次一位老师说,咨询过程就像破案,当时我有种云开见月明的感觉,有人给我又打开了一条通往我梦想的道路。如今我打算以后当个心理老师,既可以做咨询又可以讲课,我想这就是一个将兴趣和擅长的东西结合起来的很好的方法。

——学生