上周去参加一个会议,讲的内容是心理健康的。但是我并没有听完,听完开头就提前溜走了。

至于走的原因,不是讲得太无聊,而是作为心理健康的讲座,给我们演讲的嘉宾一点都不专业。好多专业上的失误,让我和另外一位舍友实在接受不了。

事后我也在想,在课堂以外的心理学到底是一种怎样的存在?仿佛走向了两个极端,要么太过于学术,内容枯燥难懂,一般人都不感兴趣;要么就是伪心理学,更多是一种源于生活的经验与现象,加上一下自己的个人猜测。

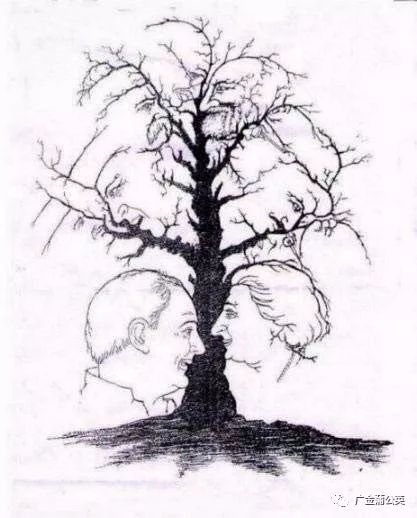

在那次的会议上,演讲嘉宾一开始给我们做一个选择题,大概就是你睡觉的姿势,然后就得出一个结果,而结果看起来还貌似挺符合自己的。

上过心理测量、心理统计的心理学学生知道,仅仅通过一两道题目就得出的结果,怎么可能准确?我们都不敢说了解自己,难道做一两道题目就可以知道你是怎样的一个人吗?

接着就是陆陆续续给一些问题,例如当你去一排的座位坐下时,中间有一个人,你会选择坐哪里?坐在那个陌生人的旁边,还是靠旁边坐。

在我看来,这不过是在心理当中找一些心理概念和术语,然后结合到生活的某一个案例当中。看起来高大上,一个个专业术语和没听过的人名,实际只不过是假借心理学的名义来达到自己演讲的目的,跟心理学没有太多的关系。

(跳跃的黑白点)

这些都是伪心理学,也是生活当中更常见的。打着心理学的旗号,招摇撞骗的一些理论,它们的本质特点都是拿着常人对心理学的不了解带来的神秘感和人们对某某学的敬畏感等等,让别人去接受他们的观点,让人们产生迷信思想。

如果你有异议,它就会举出一些能够印证它们的案例,完全不考虑其他的影响因素,强迫你接受。

心理学研究的是一般规律,而这种规律往往由于心理的复杂性,表现为结论的概率性。即在XX的前提下,符合XX特征的人,有比较大的可能性产生XX的行为/问题。

然而具体到某个事件、某个人身上,这个结论是“模棱两可”的,伪心理学往往会给出一个肯定、直接的答案。如果这个答案符合人们的知识结构和常理,或者是你想听到的答案,那么就特别吸引人。

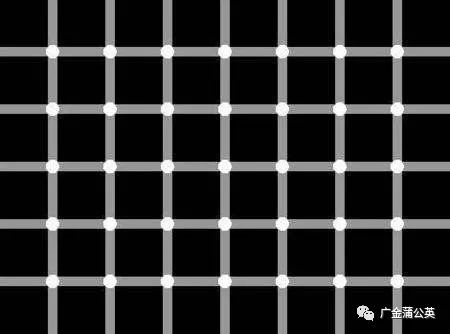

(有多少个人)

心理学并不神秘,也没有某些人想象的那么美好,就像电视剧上那些读心神探,更多的是严谨又枯燥的实验,对数据的处理。真正的心理学是通过实验、通过数据说话的,得出的结论也是概率性的;伪心理学往往是通过经验唬人的,让你觉得说得好有道理的样子,实际上只是猜测,结论的得出是随意的。心理咨询就像医学一样,在某些情况下发挥着它的作用,有时也会呈现出它脆弱无力的时候。